| 大和高田・ものづくり歴史背景 | ||

先史古代 中世・江戸前期 中世・江戸前期 江戸時代 江戸時代 明治初期 明治初期 明治中期〜大正期 明治中期〜大正期 昭和初期〜現代 昭和初期〜現代 明治〜現代 明治〜現代

| ||

| 世界経済の衝撃と打開 | ||

| ♦大和をも直撃した明治開国の困難 開国による世界経済の影響と明治維新は当地のものづくりにも大きな影響を与えました。外国との貿易が始まり良質・安価な外国産綿の流入で繊維が太く短い「大和木綿」は急速に衰退に陥りました。高田周辺の農村も最盛期は水田の6,7割をしめた綿作が明治4年(1871年)には3割に明治10年代にはほぼ姿を消してしまうようになります。また綿織物も強い打撃を受けます。この中で綿織物生産は、輸入の洋糸を活用して近代化を図ります。江戸時代から培(つちか)ったものづくり集団の伝統技術の上に、織機の技術革新に取り組み、外国産の綿糸を使った綿織物業を起こし国際競争に持ちこたえ新たな発展を切り開くのです。 ♦危機を乗り越える技術開発・同業組合 とりわけ明治5年頃(1872年)から大和高田の藤田孫太郎を始めとした技術集団は輸入機械を改良・相次いで独自の関連の機械を創りあげたのです。 |

||

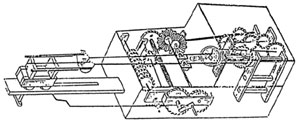

綟機(もじりき)『奈良県靴下工業発展史』 | この大和高田の機械技術は、現在の自動車「トヨタ」の源流である「豊田織機」を遠州(今の浜松)の地から育てた豊田佐吉とその自動織機発明に比べ時期・技術とも決して遜色のないものとも言われています。 こうして「繰り綿」の打撃や「輸入綿糸」の衝撃を「織物」でカバーし | |

|

「白木綿」「縞(しま)木綿(もめん)」の名で大和・高田地域の織物は発展し明治35年(1902年)まで大阪市場でトップの座を維持しました。また当地域で同業組合を作り協同して評価基準を定め品質問題を解決し更なる向上にも努めました。 このように当地のものづくり集団はそれまでに蓄積した糸・織物・染色の加工技術や機械・部品、材料の開発や生産技術を確立し、長い歴史の上に育った「進取と自治の精神」で明治初期・開国の衝撃と危機を切り抜けました。そしてまじかに迫る産業革命・近代工業化への素地をつくっていったのです。 |  | |

このページは平成19年度小規模事業者全国展開支援事業 大和高田商工会議所 にぎわい大和高田 発行の冊子より転載しました。 | ||