| 大和高田・ものづくり歴史背景 | ||

先史古代 中世・江戸前期 中世・江戸前期 江戸時代 江戸時代 明治初期 明治初期 明治中期〜大正期 明治中期〜大正期 昭和初期〜現代 昭和初期〜現代 明治〜現代 明治〜現代 | ||

| 座の誕生・木綿輪作農法・まちの形成 | ||

| 古代末期から中世にかけて荘園制度がひろがり、荘園領主である大寺社の支配のもとに商工

業がひろがりました。農業技術の改良で生産も高まり、特産としての手工業もひろがって次第に商

業活動が盛んになり、商工業がさらに発展しました。

大和の各地に市がたつようになると、その中から座と呼ばれる同業者の組織も生まれました。大 和の座は興福寺など寺社に税を納めるかわりに生産販売上の権利を保護され広く活動しました。 高田周辺では曲川の麹室座(こうじむろざ)や下田の鋳物座(いものざ)が有名です.当市域では平田庄・磯野庄などの荘 園があり飴座・煎餅座とよばれる座があり、米を原料にした品物が作られていました。また西部の万 歳郷(まんざごう)に鋳物師や菅笠(すげがさ)売りがいたことが確認されています。 戦国時代(16世紀中頃)になると、日本で綿の栽培が広がりはじまりました。大和盆地では水不 足に悩んでいましたが、江戸時代に入ると綿と稲を隔年毎に植える輪作農法が普及して綿の栽 培が盛んになり、綿繰り・錦織物という綿加工業を生み出しました。 こうして綿業を軸にした商工業の発展が、在郷町としての高田の町を支えていきます。戦国時 代以来の流れをうけて文禄4年(1595年)太閤検地の頃、高田村は花内川(旧高田川)の東側の 本郷が中心集落でした。慶長5年(1600年)に御坊(専立寺)が創建され、領主桑山氏の治下、 花内川西側のそれまでの荒地に寺内町が作られ、御坊中心に近郷から商人が集めら洗、寺内町・ 高田の形成とともに白治と進取の気風が育っていきました。 この頃から高田は大和の中心的な商業の町として.綿業取引を中心に賑わい、奥田屋・御所屋・ 新堂屋・吉野屋など出身地にちなむ屋号の商人が活躍したのでした。 |

||

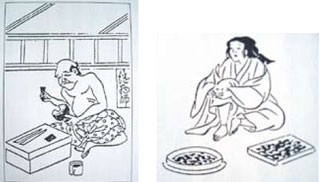

高田御坊 専立寺 |  鋳物師 麹売 (『人倫訓蒙図彙』) | |

このページは平成19年度小規模事業者全国展開支援事業 大和高田商工会議所 にぎわい大和高田 発行の冊子より転載しました。 | ||