| 大和高田・ものづくり歴史背景 | ||

先史古代 中世・江戸前期 中世・江戸前期 江戸時代 江戸時代 明治初期 明治初期 明治中期〜大正期 明治中期〜大正期 昭和初期〜現代 昭和初期〜現代 明治〜現代 明治〜現代 | ||

| 古代の先端工業地域だった | ||

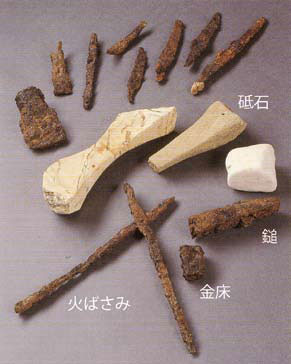

| 葛城地域の遺跡から,古墳時代を中心に飛烏奈良時代にかけて鉄器が生産されたことを裏付ける出土品が数多く発見されています。 鉄を溶かすために炎の温度を上げるための道具である「鞴(ふいご)の羽口」や、鉄を溶かした時に生じた不純物を含む「鉄滓(てつさい:スラグ)が大量に発見されています。 (御所市:極楽寺ヒビキ遺跡、南郷大東遺跡、南郷安田遺跡) (葛城市-竹内遺跡)(大和高田市:土庫長田遺跡等) またこの地域では鉄を挟む「火ばさみ」や形を整える「槌(つち)」、さらにそれを受ける金床や加工に用いる「鑿(のみ)・砥石」が発掘されています。 鉄は新しい生活をもたらすもので、当時極めて高価で貴重品であったため、その加工技術も高度なものが要求されていたと考えられます。 |

鉄器生産の設備と副産物 | |

| 葛城地域に住んでいた数多くの渡来人は、鉄の加工技術に優れ、次々に鉄製品を作り出し、葛城地域を「古代の先端工業地域」と称されるまでに育て上げました。

同時に優れた技術力を蓄えた葛城の人々は、全国へ技術を伝播したと考えられます。 鉄器生産の道具 | |

| このページは平成19年度小規模事業者全国展開支援事業 大和高田商工会議所 にぎわい大和高田 発行の冊子より転載しました。

| ||